Hommage to Enarc | Philippe De Jonckhère

▻http://www.desordre.net/blog/spip.php?article3292

Le bloc-note du desordre

/blog

- ►/spip.php

- ►/?debut=2010-05-30#2515

- ►/?debut=2014-12-21#3094

- ►/?debut=2010-10-10#2654

- ►/?debut=2011-11-20#2934

- ►/?debut=2010-05-02#2487

- ►/?debut=2010-08-01#2577

- ►/?debut=2014-01-12#3065

- ►/?debut=2016-02-07#3129

- ►/?debut=2016-02-07#3128

- ►/?debut=2015-12-06#3127

- ►/?debut=2015-10-25#3123

- ►/?debut=2015-10-18#3120

- ►/?debut=2015-09-27#3118

- ►/?debut=2008-05-18#1677

- ►/?debut=2015-08-02#3114

- ►/?debut=2010-09-26#2641

- ►/?debut=2015-08-02#3113

- ►/?debut=2015-04-26#3105

- ►/?debut=2014-11-23#3090

- ►/?debut=2014-08-24

- ►/?debut=2014-10-19#3085

- ►/?debut=2014-10-19#3084

- ►/?debut=2014-08-24#3079

- ►/?debut=2014-05-25#3075

- ►/?debut=2014-03-02#3072

- ►/?debut=2014-01-05#3064

- ►/?debut=2013-12-22#3061

- ►/?debut=2013-11-10#3054

- ►/?debut=2013-09-22#3045

- ►/?debut=2013-08-18#3040

- ►/?debut=2013-08-11#3038

- ►/?debut=2013-08-04#3037

- ►/?debut=2013-06-23#3035

- ►/?debut=2013-06-16#3033

- ►/?debut=2013-05-26#3031

- ►/?debut=2013-05-12#3027

- ►/?debut=2013-01-27#3019

- ►/?debut=2013-01-20

- ►/?debut=2012-12-09#3011

- ►/?debut=2012-09-16#3002

- ►/?debut=2012-07-29#2995

- ►/?debut=2012-03-11#2962

- ►/?debut=2012-03-18#2963

- ►/?debut=2012-03-11#2961

- ►/?debut=2012-02-12#2955

- ►/?debut=2012-02-05#2951

- ►/?debut=2011-12-11#2939

- ►/?debut=2011-07-10#2899

- ►/?debut=2007-11-18#1389

- ►/?debut=2012-01-01#2943

- ►/?debut=2011-10-30#2927

- ►/?debut=2011-10-23#2923

- ►/?debut=2011-09-25#2912

- ►/?debut=2011-07-24#2904

- ►/?debut=2011-07-24#2903

- ►/?debut=2011-06-26#2897

- ►/?debut=2011-04-17#2832

- ►/?debut=2011-02-13#2786

-

-

Sifflez !

▻http://www.desordre.net/blog/spip.php?article3202Tous les soirs à 20h20, le Désordre siffle les peigne-culs du gouvernement d’incapables, de criminels et d’assassins. Source : Le bloc-notes du désordre

-

Vincent Macaigne n’a pas joué au Théâtre de la Colline.

▻https://lundi.am/Vincent-Macaigne-n-a-pas-joue-au-Theatre-de-la-CollinePar les Les Intermittent.es du chaos

-

Car Vincent Macaigne croit sûrement à la sincérité de sa démarche. Il ne se rend peut-être pas compte que son cynisme est le plus grand instrument du pouvoir en place et de l’ordre qu’il croit combattre.

-

Cela me rappelle furieusement l’exposition décorative de Thomas Hirschorn au Palais de Tokyo, même genre de frissons frelatés : ►http://www.desordre.net/blog/?debut=2014-05-25#3075

-

Cela me rappelle furieusement l’existence même du Palais de Tokyo, pastiche bourgeois repoussant des friches artistiques en plein XVIe, ridicule prétention à la sobre récup et à l’économie, trompe l’oeil de la pauvreté de moyens réalisé à grands frais par Lacaton et Vassal. Que tous ces gens disparaissent dans leurs propres trous du cul, artistes complices de cette vilaine plaisanterie qui dure, curateurs, public de bourgeois idiots.

-

-

Stephen Shore

▻http://stephenshore.net/bio.php?menu=info

About Stephen Shore

Stephen Shore’s work has been widely published and exhibited for the past forty-five years. He was the first living photographer to have a one-man show at the Metropolitan Museum of Art in New York since Alfred Stieglitz, forty years earlier. He has also had one-man shows at George Eastman House, Rochester; Kunsthalle, Dusseldorf; Hammer Museum, Los Angeles; Jeu de Paume, Paris; and Art Institute of Chicago. In 2017, the Museum of Modern Art opened a major retrospective spanning Stephen Shore’s entire career. He has received fellowships from the Guggenheim Foundation and the National Endowment for the Arts. His series of exhibitions at Light Gallery in New York in the early 1970s sparked new interest in color photography and in the use of the view camera for documentary work.

Etats-Unis

http://stephenshore.net/photographs/uncommon/2.jpg

http://stephenshore.net/photographs/uncommon/2.jpg  http://stephenshore.net/photographs/uncommon/4.jpg

http://stephenshore.net/photographs/uncommon/4.jpg  http://stephenshore.net/photographs/uncommon/6.jpg

http://stephenshore.net/photographs/uncommon/6.jpg  http://stephenshore.net/photographs/uncommon/15.jpg

http://stephenshore.net/photographs/uncommon/15.jpg Ukraine

-

@reka si le travail de Stephen Shore t’intéresse, tu peux aussi trouver de l’intérêt dans les autres photographes de ce mouvement connu sous le nom de New Documentarists des années 70-80, à savoir Joel Sternfeld (mon préféré), Joel Meyerowicz, Richard Misrach.

Il est admirable que leur travail soit seulement découvert en Europe et singulièrement en France depuis une dizaine d’années seulement, alors qu’ils sont exposés dans tous les musées américains depuis la fin des années 70.

Il est par ailleurs intéressant de remarquer qu’en revanche un certain Raymond Depardon (l’Oncle-Raymond-de-la-qualité-française-certifiée-française) tente lui, depuis une quinzaine d’années de nous servir les recettes et les façons de ce mouvement photographique américain (je schématise, photographie en couleur et en grand format, le sujet abordé de la façon la plus neutre possible, voir photographes de la FSA, Walker Evans en tête et c’est souvent la couleur qui fait la photo, voir William Eggelson) comme si l’idée de cette façon de faire venait de lui (►http://www.desordre.net/bloc/a_quoi_tu_penses/voyages/20101015.htm et ►http://www.desordre.net/blog/?debut=2014-08-24#3079 )

-

Ah merci beaucoup, oui j’aime beaucoup son travail et ce mouvement, pour l’humilité (et la force) de ce regard sur les gens et sur les chose. C’est très émouvant... Merci pour les recommandations, je ne connaissais pas Sternfeld.

-

je ne connaissais pas Sternfeld

Paradoxalement le chef de file de ce mouvement

-

-

À la faveur d’une réunion à laquelle je dois me rendre dans une aile de mon bureau dans laquelle je ne m’étais encore jamais allé, je découvre un atelier de créa, entendre un atelier de création, et, profitant que la porte est entrouverte, je jette un œil. Où je constate une pièce très étrange, ce sont les mêmes sous-plafonds et faux-planchers et la même moquette que dans les autres open spaces, en revanche le mobilier diffère entièrement et ressemble à s’y méprendre à celui des chambres factices dans les salles de démonstration de ces entreprises de mobilier à monter soi-même. Il y a notamment tout un coin garni de poufs, des tables hautes et des tables basses, des couleurs vives et répartis sur toutes sortes de tables, des pots remplis à craquer de feutres de couleurs, et, carrément, des pinceaux, des ciseaux, des rouleaux de feuille de couleur différentes, un massicot, des martyres pour couper au cutter, autant de choses qui pour le coup rappellerait plutôt le décor d’une école maternelle ou élémentaire, mais avec du mobilier qui serait à la taille des adultes. Et tandis que je passe cette tête curieuse, je suis hélé par une jeune femme qui ressemblerait plutôt à une illustratrice telle qu’elle serait représentée dans un magazine de droite, donc très propre sur elle, mais tout de même habillée de façon savamment négligée, surtout par rapport à mes collègues féminines d’open space, et qui me demande si je viens pour l’atelier de création, ce à quoi je tente de la détromper en lui disant que pas du tout et que je suis plutôt un ingénieur informatique qui se rend à une réunion dans laquelle il risque de repartir avec des sujets, elle me répond qu’au contraire, je ne dois pas avoir des a priori et que nous avons tous une part créative en nous. Ce qui me fait sourire. Évidemment.

N’empêche je m’interroge à propos de l’avalanche de présupposés de cette situation. L’incongru d’une salle de création dans une entreprise spécialisée dans l’informatique bancaire. Son aménagement en un atelier très propre sur soi et aux couleurs vives et aux formes infantilisantes. Et naturellement sur le fait que cette jeune femme pense devoir combattre chez moi un a priori que ce qui se passe dans un tel atelier n’est pas sérieux, que la création n’est pas chose sérieuse. Et cette jeune femme qui enchaîne un peu les poncifs sur le thème de nous sommes tous des artistes, et si elle-même en est une, ce qu’elle semble laisser entendre, qu’est-ce qu’elle fait exactement dans les locaux de la Très Grande entreprise qui m’emploie ?

Et si moi-même, je suis, comme il m’arrive de le dire, un artiste, qu’est-ce que je fais dans les locaux de la Très Grande Entreprise et ses ateliers de créa ?

La jeune femme enchaîne, je dois laisser mes a priori de côté. Et je dois résister, par tous les moyens de lui révéler qui je suis vraiment, je veux dire dans d’autres cadres que celui de la Très Grande Entreprise, et que, par ailleurs, je suis un ancien étudiant des Arts Déco, parce que justement si on savait une telle chose à mon propos (et cela filtre malgré tout), on se demanderait bien comment il se fait que d’une part je sois dans le sein même de la Très Grande Entreprise et qu’elles seraient les mesures les plus appropriés qui soient pour me raccompagner vers la porte et m’expulser tel un corps étranger. Ce que je suis.

Oui, tout cela je me le demande bien.

De même je me demande bien ce qu’il se passe dans la tête des personnes qui sont à l’origine de ce concept de salle de créa, récréative j’imagine, au sein de la Très Grande Entreprise ? Et je m’effraie finalement que de telles inversions du sens deviennent la norme et la règle au point qu’il devient très difficile de rétablir un peu de sens à tout cela et qu’en exagérant à peine, il se passe de drôles de choses pendant la fin du monde, #pendant_qu’il_est_trop_tard.

Revenant à mon bureau, à mon poste, devant mon ordinateur dit personnel, je décide de prendre cela en note, à la fois la surprise visuelle de cet atelier de création, son incongruité et les allers-retours un peu fous et affolés de présupposés qu’il génère. Pendant qu’il est trop tard. J’y reviendrai (comme écrirait @tintin)

-

AR entre #RPS et le souci qu’éprouve ton employeur pour ton #développement_personnel ; prépare toi à l’arrivée prochaine dans le #bilan_social de la TGE d’un #indicateur_de_bonheur_au_travail …

-

@simplicissimus Indicateur de bonheur au travail , tu te moques de moi, c’est mal !

-

Tout à fait @simplicissimus ! Ou comme dirait Lordon pour mieux consentir à suivre ou vivre l’obéissance, on l’allège de son fardeau par un affect joyeux et créatif .

-

-

Déjà vu cela dans mon ex camp de travail.

A l’époque, l’aménagement avait été payé par le CHST, autrement dit par les salariés.

Faut payer ses instruments de torture psychiquesSuggestions :

– Y organiser des réunions quand toutes les salles de réunion sont réservées.

– Y organiser des présentations des projets phares de la société, ou des clowneries à la mode dans les écoles de commerces.

– Y Ramener des croutes de Munster, de Maroilles, des souries . . .

– En fin de journée, avant de partir, ramener des poux. Préveoir des vêtements propres afin de se changer de suite aprés avoir pris une douche, avec savon spécial.

– Il y a plein d’autres idées possibles. -

Bonjour !

A propos de « inversions de sens », vous me donnez envie de glisser cette citation de Danièle Linhart dans une interview récente, en fait tout cela n’est peut-être pas si récent... :Pour tenir le coup lorsqu’ils travaillent à la chaîne, les ouvriers doivent littéralement mener une vie d’ascète. Henry Ford créé un corps d’inspecteurs chargés d’aller vérifier qu’ils se nourrissent bien, qu’ils dorment correctement, qu’ils ne se dépensent pas inutilement, qu’ils ont un appartement bien aéré... Ford, qui était végétarien, propose même des menus à ses ouvriers. Il exerce une véritable intrusion dans la vie privée, officiellement pour le bien des salariés.

On retrouve le même discours dans le management du 21ème siècle, qui prétend répondre aux aspirations les plus profondes des salariés : « Vous allez être contents de travailler chez nous. Vous verrez, nous allons vous faire grandir. » Il faut avoir du courage, être audacieux. Entretenir son corps. Dans certains bureaux, on peut désormais travailler sur ordinateur tout en marchant, grâce à des tapis roulant ! Les DRH parlent de bienveillance et de bonheur, comme Ford le faisait avec ses inspecteurs. La volonté de prise en charge de la vie des salariés perdure.

►https://www.bastamag.net/La-dictature-du-changement-perpetuel-est-le-nouvel-instrument-de-soumissio

-

Mille mercis @fabxtra. Passionnant entretien ! Et nombreuses pistes de réflexion je trouve.

-

Avec plaisir, @philippe_de_jonckheere, c’est moi qui vous remercie, quel texte. La découverte de cet « atelier de créa » se lit comme un rêve au début ; après, comment dire, ça devient le genre d’expérience que je n’aimerais pas du tout du tout vivre et pourtant voilà... Bref c’est du très bon fantastique et du réel proprement cauchemardesque !

-

Un ancétre de l’atelier créa, 2014 auchan France, à Villeneuve d’Ascq.

Maintenant, elle ressemble beaucoup plus à la tienne Philippe. -

Salle de repos en 2010. Qui avait la particularité d’avoir été construite, par erreur, dans une autre aile que celle de celles et ceux auxquels elle aurait pu profiter, celles et ceux qui travaillaient en horaires décalés et de fait, je ne sais pas si j’y au déjà vu quelqu’un.

-

Une autre, cette fois chez un client (une banque). Je m’étais alors interrogé sur l’effet décoratif de la répétition.

▻http://www.desordre.net/blog/?debut=2010-05-30#2515

Les choses auxquelles on réfléchit au milieu de la nuit en salle de repos !

-

sur l’exploitation du côté ludique de la soumission : pas quelque chose que j’ai vécu personnellement, mais rapporté par un collègue : lors d’une réunion (chapeautée par je ne sais quelle boite de com grassement rémunérée), pour que chacun puisse exprimer ses idées sans se censurer, on les a fait jouer avec des postit (tm y parrait) de couleur pendant une journée. Question possée au collègue : mais qu’est-ce que ce gars, qui n’avait aucune compétence dans le sujet de la réunion voulait observer en fait ? Reponse : ... ... ... #bullshit_jobs

-

-

Dans le numéro d’octobre 2017

Et si l’on refondait le droit du travail… Dossier~1917 : la révolution russe en questions ; négocier sans préalable avec Pyongyang ; une certaine idée de la France ; le complot des anticomplotistes ; au Portugal, la gauche essaye ; Cuba veut le marché… sans le capitalisme ; improbable justice internationale en Syrie ; akhal-téké, ce cheval qui incarne une nation ; l’agriculture africaine dans la tenaille libre-échangiste ; noter pour mieux voter ? Actes Sud, tout un roman ; classe sans risque (…)

▻https://www.monde-diplomatique.fr/2017/10 #st▻http://zinc.mondediplo.net/messages/86083 via Le Monde diplomatique

-

-

C’est gentil de penser à moi en plus de mes deux ami.es mais, je me répète, pour moi le diplo est loin d’être un bon souvenir et j’ai remisé ce journal - aussi indignement dirigé - dans les oubliettes de ma mémoire et ne souhaite plus y être associé de quelque manière que ce soit tellement ils me font honte.

Par contre oui, Alice, me (nous) manque beaucoup pour beaucoup de bonnes raisons...

-

▻http://www.desordre.net/blog/?debut=2014-12-21#3094

Chaque fois je jetais un coup d’œil au chemin de fer en cours pendant que tu m’embrassais. Quant au chemin de fer du numéro que nous avons fait ensemble, je ne suis pas près d’oublier le jour où je l’ai découvert accroché sur les cordes le long du mur derrière ton bureau.

Plus que tout, c’est le chemin de fer. En fait je pense à Alice dès que je vois un chemin de fer, même d’un truc qui n’a rien à voir avec le Diplo , même un bouquin d’enfants chez une amie graphiste, je vois un chemin de fer et je pense à Alice.

-

Tu parles de chemin de fer ! Pour moi, elle a été une de mes locomotives. J’en prends conscience aujourd’hui.

-

-

10ans de recherche en cohérence :

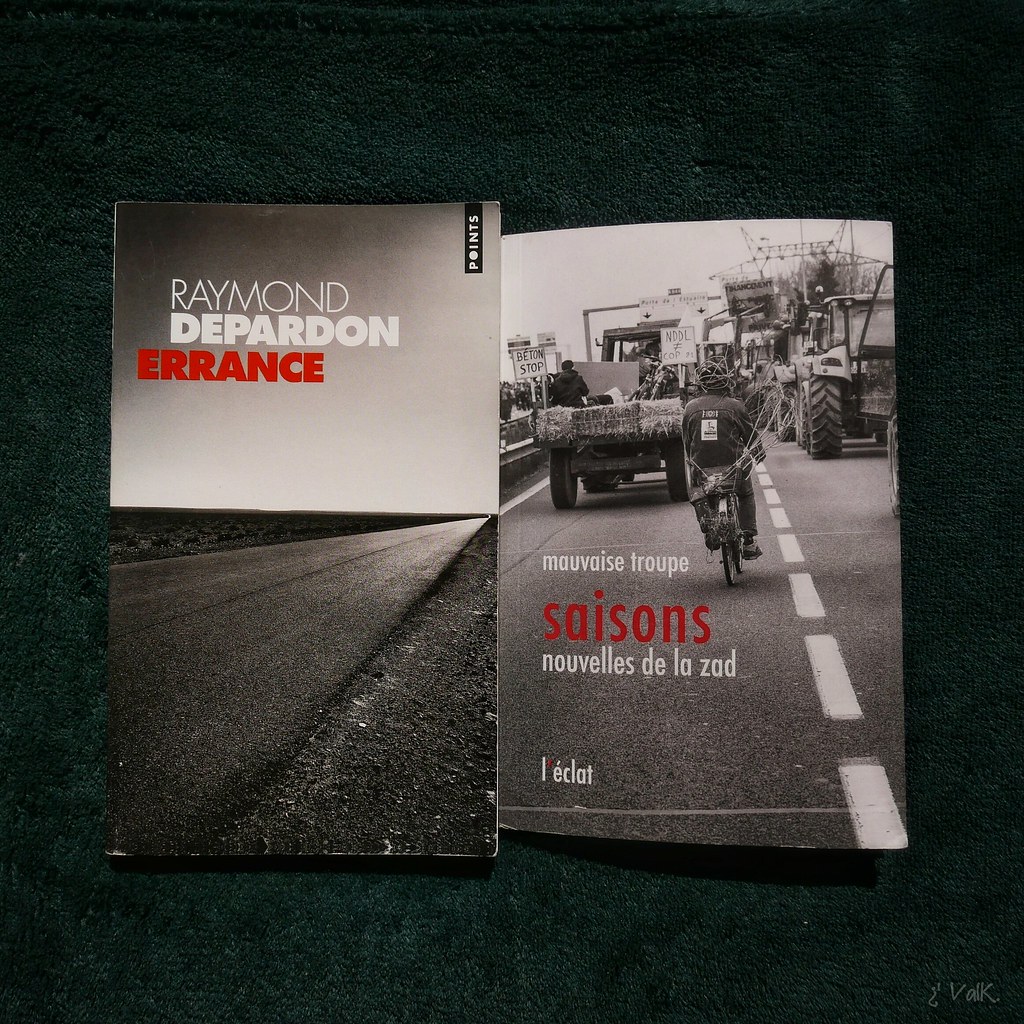

– #Arles, août 2007 : je lis Depardon et choisis le chemin de la photo...

– zad , août 2017 : mes photos servent les luttes pour les choix sociaux...

TOUT.EST.BIEN.-

-

Je n’aime pas trop Depardon pour des raisons que j’avais exposées ici : ▻https://seenthis.net/messages/288078

-

Quant à moi je déteste absolument ce très sale type pour des raisons que j’avais exposées ici ▻http://www.desordre.net/blog/?debut=2010-10-10#2654 et là ►http://www.desordre.net/blog/?debut=2014-08-24#3079 et dont manifestement @rastapopoulos se souvient !

-

Oui souvent je me rappelle des choses, mais sans me souvenir ou retrouver où elles sont exactement. Alors je fais appel à la mémoire des autres. :)

-

Il me semble que la « réponse » que je pose 10 ans plus tard dit bien plus mes choix éthiques que l’engouement pour un quelconque maître photographique. Ce miroir de couvertures, qui m’a sauté au cœur tout à l’heure, est un clin d’œil et un déclic. Et une joie, aussi, car faire le choix de la pauvreté (très relative à l’aune de la planète), de la politique et de la photo est un chemin boueux, tortueux. Ceci dit, à ce jour, je ne connais personne qui supporte le crible de la critique, moi pas plus qu’un-e autre... #kill_your_idols

-

J’aime bien l’idée différente qui ressort des deux couvertures, avec la première route vide sans aucune vie, et l’autre avec des humains, de l’agitation, de la politique.

-

Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.... voilà ! Là on voit ce dont je voulais parler ! Merci @rastapopoulos et merci @aude_v ;)

-

@val_k Je suis avec plaisir tous les jours tes billets avec leurs images qui sont souvent très belles, sans parler de ce qu’elles racontent et que je trouve très beau aussi, la construction de la charpente notamment, mais aussi la lutte et tout le reste (je dirais juste pour ne pas passer sans rien dire de critique, on se demanderait si je suis bien sincère, que tu dois prendre garde à quelques effets d’esthétisation). Je ne vois pas très bien leur possible filiation avec l’Oncle Raymond de la qualité française, mais si tu le dis, toi tu sais. Et tu n’as pas non plus à en rougir, si tu savais par exemple que j’ai acquis un intérêt pour la photographie à la lecture du mensuel Zoom dans les années septante...

Sur la question d’une photographie politique, là c’est plus flou pour moi. Il me semble qu’il faut que les photographies de lutte fassent un peu plus que de montrer la lutte (c’est l’un des plus gros contresens de l’exposition des Soulèvements de Didi Huberman au Jeu de paume l’année dernière, comme de montrer des photographies de Cartier Bresson prises aux Beaux Arts pendant mai 68) et là il me semble que cela peut être la forme, la plastique, qui permet à la photographie de devenir politique, notamment en refusant les esthétisations à la fois habituelles et dominantes. Pour moi par exemple, les travaux photographiques les plus politiques que je connaisse sont ceux de Robert Heinecken

-

Merci pour ta réponse, @philippe_de_jonckheere, ta critique sur ma tendance esthétisante, bien en deçà de ce que je pense mais qui fait partie de moi, et ton éclairage aussi.

A la question de la photo « politique », je n’ai pas de réponse, je fais. L’auto-analyse me bloquait déjà du temps où j’ai tenté les beaux-arts, j’y suis toujours aussi mal à l’aise. Je dirais sans vouloir botter en touche que je ne me positionne ni comme artiste, ni comme journaliste, peut-être comme artisane ? En tout cas la photo est mon médium de prédilection pour montrer ce que je vis et ce que je souhaite en dire. Et il se trouve que depuis une quinzaine d’année, l’engagement politique est une grande partie de ma vie. Ainsi donc mon propos initial n’était pas de me montrer en filiation de Depardon, je ne photographie absolument pas comme lui, mais juste de montrer un chemin parcouru avec un drôle de clin d’œil, presque ironique si on compare nos parcours. Mais son livre, Errance, est celui qui, après beaucoup d’autres lectures et réflexions, m’a donné le courage de tout quitter pour répondre à la question qu’il pose :« L’errance n’est ni le voyage ni la promenade mais cette expérience du monde qui renvoie à une question essentielle : qu’est-ce que je fais là ? Pourquoi ici plutôt qu’ailleurs ? Comment vivre le plus longtemps possible dans le présent, c’est-à-dire être heureux ? Comment se regarder, s’accepter ? Qu’est-ce que je suis, qu’est-ce que je vaux, quel est mon regard ? »

-

-

@arno, ben en fait ne va surtout pas voir le dernier film de Philippe Garrel, l’Amant d’un jour que normalement je t’aurais recommandé les yeux fermés, je peux être tellement fan de Garrel et même lui passer des trucs énormes (c’est ce que j’avais tenté d’écrire dans une chornique à propos de L’Eté brûlant ▻http://www.desordre.net/blog/?debut=2011-11-20#2934 ).

Parce que là quand même je me demande si la sénilité, qui a emporté Woody Allen il y a une vingtaine d’années, n’est pas en

train de nous voler Philippe Garrel, et c’est fort triste.Je passe sur les impensés lamentables d’une certaine répartition des rôles, une jeune étudiante qui tombe éperdument amoureuse de son professeur de philosophie, son aîné d’au moins 25 ans et qui a donc l’âge de la fille du professeur de philosophie, tous les personnages féminins du film ont moins de 25 ans, pour les personnages masculins il y a le choix entre des quinquagénaires à l’intellect séduisant ou au contraire de jeunes hommes aux corps d’appolon, et, sinon, par ci par là, des hommes repoussoirs, tel ancien de l’Algérie et tel clochard dans un bistro, tout ceci est certainement mieux dit que je ne pourrais jamais le faire, sur le sujet, dans cet article : ►http://www.genre-ecran.net/?L-amant-d-un-jour .

Mais pour te dire @arno, quand je vais voir un film de Garrel, il y a tant et tant de choses que je suis prêt de laisser sur le bord du chemin pour mieux jouir de ces petites choses qui sont pour moi le sel même de ce cinéma que je vénère, des compositions abstraites admirables avec des bouts de murs, leurs plinthes et les prises électriques, des cadrages aux compositions dignes de la grande peinture, un éclairage en noir et blanc absolument lumineux, des effets de profondeur de champ qui ont une sensualité quasi dérangeante, sauf qu’en fait, hier soir, je me demande à quel moment l’un de ces plans pouvait encore me faire plaisir, me faire jouir, tant il y avait redite d’avec tous les autres films de cet immense réalisateur.

Du coup je me pose la question de la fameuse oeuvre de trop, de l’oeuvre médiocre qui finit par montrer où se trouve la médiocrité dans les autres oeuvres, par exemple le ratage de Daniel Buren à Monumenta il y a cinq ans et qui jette un jour terriblement décoratif sur une oeuvre dont je pensais jusqu’alors qu’elle était majeure, tel roman de jeunesse de Georges Perec, le Condottière que je regrette tellement qu’on ait publié post mortem et qui donne à voir un jeune Perec qui bourre les côtes de son lecteur en lui disant sans cesse, tu as vu comme c’est malin ce que je viens d’écrire et l’auteur de la Disparition ne sort pas grandi d’un tel éclairage ( ►https://www.desordre.net/bloc/contre/pages/183.htm ) et je passe sur la longue cohorte des films séniles de Woody Allen depuis Husbands And Wives qui fait oublier qu’avant cela il y a eu Manhattan, Zelig et September .

Et j’en finis par me dire que ce qui me cause tant de peine, de grands artistes qui tombent de leur piédestal, n’est pas justement une expérience comme une autre de la vie, laquelle reste le foyer de l’art, une expérience de la médiocrité, cette dernière étant sans doute indispensable pour que par contraste on puisse, plus rarement, jouir de chefs d’oeuvre.

Voilà @arno, j’espère que tu ne te lasses pas trop de ces prises à parti cinéphiles entre nous dont l’intersection pour le moment connue de nos prédielctions est formée par le trio ( Alien, Les ailes du désir , et peut-être les Fantômes d’Isamël )

-

Si tu cherches d’autres intersections, alors oui, le Woody Allen d’il y a plus de vingt ans. Ado j’aimais ses comédies burlesques, Woody et les robots, mais surtout Guerre et Amour. Et évidemment Zelig et Manhattan (enfin, un peu tout entre Annie Hall et Hannah et ses sœurs). Et j’ai plus ou moins décroché après Maudite Aphrodite.

-

@arno Ce n’est pas tant l’intersection dont je me doute qu’elle doit être plus foisonnante qu’il n’y paraît, qui m’intéresse que justement le fait que toi et moi chroniquions des films différents au point sans doute même d’être adverses. C’est à toi de jouer.

-

Mon tour : je t’ai mis des sources d’inspiration en cinéma bizarre sur le thème de la Momie :

▻https://seenthis.net/messages/607581 -

@arno mais ça ce sont des films qui font peur, je ne vais jamais voir les films qui font peur, sinon je ne dors plus la nuit !

Mais peut-être qu’en y allantr avec les enfants pour me donner un peu de courage (ils ne vont jamais comprendre que je les emmène voir un truc pareil !)

-

-

@vanderling Oui, j’ai vu entre temps, critique au demeurant très pertinente. Qui cependant ne donne pas crédit, dans le cas présent, à Philippe Garrel que les deux personnages principaux sont des femmes (certes fort jeunes) et que le peronnage masculin est complètement secondaire (ce qui est sidérant quand il est le compagnon de l’une et le père de l’autre), donc je ne dirais pas que c’est aussi tranché que cela et, pour moi, le vice de ce film est ailleurs, dans la redite

-

@philippe_de_jonckheere si les conversations des femmes entre elles ne sont que ou presque pour parler des hommes et en particulier de ce personnage « secondaire », alors celui-ci n’est pas secondaire du tout, et constitue bien le cœur du sujet. C’est un des points du test de Bechdel qui est important puisqu’il permet de critiquer aussi les films qui parlent faussement des femmes mais en fait pour ne parler que des hommes. Et il semblerait que ce soit le cas ici.

-

@rastapopoulos Touché en français dans le texte. Donc indéfendable, bien que je ne m’y employais pas, tant je n’aime décidément pas ce film de Garrel, je me demande même si ce n’est pas le premier film de Garrel que je n’aime pas.

-

-

▻http://towardgrace.blogspot.fr/2017/04/ponctuer-labsence.html

Car ici, le point-virgule est pluriel, il ne dit pas toujours la même chose, il est différence et répétition, c’est une variable, mais c’est aussi tantôt une coupure, tantôt une suture. Certes, sa fonction première dans Une fuite en Egypte semble évidente à première vue : éviter le point et, dans le même temps, refuser la virgule. Empêcher la finitude, affirmer la fragmentation. Continuer en trébuchant. Dès lors, le point-virgule devient une balise flottante, capable de trancher, de retarder, de déséquilibrer, etc. Une notation musicale inédite, contrainte d’assumer à elle seule le rôle de toutes les notes, toutes les nuances

:

Bon c’est pas tous les jours non plus que je reçois les traces d’une lecture tellement attentive et tellement fine. Claro, plus connu pour son maniement du lance-flammes, a lu Une Fuite en Egypte et il en pense apparemment du bien. Je serais carbonisé une autre fois sans doute

-

À notre bienfaiteur ;

les points-virgule reconnaissants !Ce qui est pas cool, c’est quand on s’arrête, de reprendre la lecture plus tard…

-

@monolecte Faut corner les pages ! Utiliser un ticket de métro comme marque-page, un post-it, our tout lie d’un coup !

-

J’ai un marque-page, bien sûr, mais j’ai l’habitude de m’arrêter à la fin d’un paragraphe ou d’un chapitre… C’est retrouver le fil dans la page…

-

@monolecte Si j’osais je te dirais que cela fait de toi une drôle de révolutionnaire militante qui veut, à raison, changer, de fond en comble, la société, tout en préservant de minuscules habitudes, comme d’interrompre sa lecture à la fin d’un paragraphe. Just kiddin’

-

-

@monolecte, tant mieux, je m’en serais voulu. J’ai juste pas pu résister à faire un « bon » mot.

-

J’ai un marque-page, bien sûr, mais j’ai l’habitude de m’arrêter à la fin d’un paragraphe ou d’un chapitre… C’est retrouver le fil dans la page…

Grâce à mon marque-page « Imadiez », je peux retrouver la page instantanément mais pas le fil des idées. Je reviens systématiquement en arrière pour me remettre dans le contexte. C’est sûr, ça retarde. Sinon, il paraît que @reka aurait acheté le livre et je ne sais plus à qui le transmettre maintenant. Une idée ?

-

-

@philippe_de_jonckheere Je viens d’aller chez Wikipédia pour me rencarder un peu sur le #bookcrossing

►https://fr.wikipedia.org/wiki/Bookcrossing (je ne connaissais pas le concept). Quel(s) site(s) me recommandes-tu ? -

@sombre En fait c’est un peu en fonction de là où tu habites. Moi j’aurais surtout tendance à laisser le bouquin à un arrêt de bus ou tout autre endroit où peut commencer une lecture. au Méliès à Montreuil, il y a carrément une bibliothèque dans la salle d’attente, j’y ai souvent un livre en cours de lecture sur place, donc tu l’auras compris je suis plutôt pour une pratique sauvage.

-

Ah mais là cela devient de la prolifération sauvage, je ne peux plus rien faire pour contenir un tel enthousiasme, si ce n’est encourager @sandburg à ajouter du désordre au Désordre et donc là aussi ouvrir une nouvelle branche de bookcrossing (à Lille en plus) et du coup, si ej peux me permettre de conseiller l’endroit d’un tel échange de prisonniers, à la gare Saint-Sauveur, haut lieu de mon histoire familiale.

-

Eh @odilon raconte nous aussi le chemin de la fuite que tu as eu entre les mains, vu que je te l’ai envoyé avec un bisou si bien caché dedans qu’apparemment tu ne l’as pas trouvé

-

La mienne a suivi ce chemin-ci

▻https://seenthis.net/messages/581624

J’ai bien vu le petit commentaire sur ta lecture mais pas de bisou caché qui m’était destiné (zut alors). Il faut demander si @simplicissimus l’a trouvé ! Cela pourrait alors donner lieu à un joli quiproquo :)) -

@philippe_de_jonckheere qui dit :

donc tu l’auras compris je suis plutôt pour une pratique sauvage.

Certes. Disons que l’intérêt de le référencer sur un site comme

▻http://www.bookcrossing.com permet de suivre le livre si les lecteurs éventuels veulent bien jouer le jeu. Mais ça oblige de laisser ses identifiants sur une nouvelle plate-forme et ça me gave.

Je vais quand même prendre le temps de réfléchir au devenir de ce livre et agrémenter sa lecture (et ses relectures) en me perdant sur ▻https://www.desordre.net/blog -

@sombre, oui fais bien comme tu veux, tu peux même le garder je crois, si toutefois il t’a plu.

-

@aude_v Oui ! Garle-le (surtout s’il t’a plu). A part les livres de bibliothèques publiques, je pense pas que ce soit si courant que les livres soient lus par autant de monde, c’est dire si cela me réjouit et si cela m’encourage pour le prochain à faire pareil, voire à amplifier le mouvement.

-

@aude_v La prochaine fois on cartographie la chose!

-

-

@philippe_de_jonckheere : Et bien voilà, n’arrivant pas à abandonner cet exemplaire à un-e lecteur-rice hypothétique , j’ai transmis mon exemplaire à @reka (comme il me l’a proposé) afin de ne pas rompre la chaîne et pour que d’autres Seenthisien-nes puissent en profiter.

Dire que le bouquin m’a plu serait exagéré. Disons que ça m’a parlé sur le mode « gros méchant blues de 12 t » à propos du regret de tous les possibles qui ne sont pas advenus et du sentiment de trahison à l’encontre d’un être aimé qui disparaît (d’une façon ou d’une autre). Un truc m’a franchement fait rire, c’est quand le narrateur parle de son « travail de deuil ». Oups ! J’ai déjà un peu « spoilé », là, non ?

-

-

Déjà que les films de mon multiplexe ne cassent pas des briques, mais là ça semble totalement acquis : les gens regardent leur téléphone à intervalle régulier pendant le film. Genre tu essaies de te concentrer, et un abruti devant consulte son smartphone, et tu ne voies plus que son écran qui brille dans la salle noire. Je viens de passer, je sais pas, une demi-heure du film de ce soir à tenter de masquer des écrans avec la main et d’essayer de me reconcentrer sur le film.

Déjà que les gens puent, au cinéma. Maintenant ils regardent leur téléphone parce qu’ils n’arrivent pas à se concentrer plus d’une demi-heure ? Et puis l’abruti qui décroche dix minutes avant la fin, et qui se consacre entièrement à la lecture de son téléphone pendant que tu essaies désespéremment de te concentrer pour savoir comment ça va se terminer.

Ce qui est vraiment exapérant, c’est pas la bêtise de pas être foutu de regarder un film d’une traite, ou de se casser si on trouve ça chiant, c’est d’être soit trop con pour se rendre compte qu’on fait chier une salle entière, soit de s’en contrefoutre. (C’est à ajouter à ma théorie du #jtenmerdisme.)

-

@arno je vois très bien de quoi tu veux parler : ►http://www.desordre.net/blog/?debut=2016-02-07#3128

-

Y a ça aussi dans les concerts ! Non seulement c’est insupportable « en soi », mais en plus ça arrive surtout au moment où les musiciens « ralentissent un peu ». Il faut qu’ils soient à fond, sinon les gens préfèrent regarder leur portable !

-

Ils s’en contrefoutent, tous des #nombrils_du_monde. Dans sa salle, monsieur Monolecte redoute certaines séances où il est pratiquement assuré de devoir faire le flic en expliquant à des jeunes qu’ils ne sont pas dans leur salon ou le centre d’intérêt du spectacle… ce qu’ils ne comprennent pas.

Même dans le public art et essai (traditionnellement plus engagé, plus âgé, plus courtois), on constate un certain relâchement, parfois…

Il y a aussi le refus d’augmenter la marge avec la vente de confiserie, parce que là, c’est garanti, les gens se comportent comme des gorets, font du bruit et dégueulassent les sièges, le sol, tout. En ville, tu te retrouves avec les semelles qui collent à la moquette, tellement c’est beurk ! -

Le bruit, l’odeur, et le téléphone :-)

-

C’est pas que chez les bouffeurs de popcorn ou chez les djeuns, j’ai vécu ça aussi au TNT (Théatre National de Toulouse).

Juste devant moi, une femme d’une cinquantaine, genre bourgeoise, qui a décroché du spectacle et qui s’est mise à chatter... -

Hier, rebelotte en pire. Cette fois les types de la rangée derrière moi ont enlevé leurs chaussures et glissé leurs chaussettes-qui-puent entre les fauteuils pour s’aérer les arpions. Pendant tout le film je me suis dit que vraiment ça chlinguait plus que d’ordinaire (vraiment c’était grave de chez grave), et c’est vers la fin que je me suis rendu compte qu’il y avait ces chaussettes dégueulasses glissées à côté de moi. Ah putain ça c’est beurk !

-

@arno T’as déjà pensé au téléchargement ?

-

Mais c’est vraiment horrible, chez toi, @arno!

@philippe_de_jonckheere a raison! -

c’est un truc très français ça !!!

▻https://seenthis.net/messages/587528 -

@philippe_de_jonckheere @monolecte Sérieusement ? Oui. Quand je veux voir un bon film dans de bonnes conditions, je le regarde à la maison. La sortie au cinéma, c’est soit le week-end avec les enfants (et les films pour enfants sont généralement vachement mieux travaillés que les navets mainstream), soit c’est pour me vider la tête avec du grand spectacle.

Le cinéma, j’y allais plus d’une fois par semaine depuis ma jeunesse. Je voyais plus de 70 films par an au cinoche, du mainstream, du moins mainstream et des classiques. Et puis j’ai commencé à me passionner pour les séries B des années 60/70, et puis il y a eu Titanic, qui a fait l’unanimité chez mes amis, et que j’ai vraiment vraiment vraiment pas supporté. J’ai arrêté d’aller au cinéma quasiment du jour au lendemain. Quand je découvre la fermeture d’un de ces cinoches que j’affectionnais, comme le Grand Pavois, c’est des années après et par hasard.

Mais il y a un an et demi ils ont ouvert ce magnifique multiplexe à dix minutes de chez moi (il est vraiment très beau et très confortable), avec des places hors de prix (genre 14 euros la place), et je me suis dit que j’allais prendre une carte d’abonnement histoire d’aller au cinoche toutes les semaines juste pour faire un break du boulot (je bosse à la maison, c’est un peu usant à la longue). Au bout de la première année, j’ai regardé la liste des films que j’avais vus (avec la carte, c’est facile, c’est archivé dans mon compte internet) : une catastrophe absolue. En dehors des films pour les gamins (généralement bien faits, parfois même plutôt originaux), rien que des navets. J’ai compté : je n’avais vu que 2 films potables en un an.

Alors je ne me fais pas d’illusions : les bons films c’est à la maison, le cinéma c’est pour les navets. (Je vois tout de même aussi beaucoup de navets à la maison, faut pas trop se la jouer non plus…) Mais ça ne veut pas dire que je voudrais pas un peu profiter de mon moment de détente sans les odeurs de chaussettes qui puent et les écrans qui allument leur téléphone dans le noir…

Ah, sinon, @philippe_de_jonckheere j’ai vu qu’il ressortaient le premier Alien sur grand écran. Je crois que je vais y aller. Je te dirai si ça fait peur :-))

-

@arno Ah mais oui, mais non. Vue de ma fenêtre tu fais le truc à l’envers. Ne me dis pas qu’il n’y a pas un bon petit cinéma de quartier art et essai près de chez toi ? Je pense que je dois avoir, depuis encore un peu plus longtemps que toi, les mêmes habitudes, sauf que moi cela doit être au moins deux fois par semaine et quand j’étais étudiant c’était quasiment une fois par jour (sauf le week end). Pour quatre euros (carte d’abonnement), je vois régulièrement des films de qualité dans de très bonnes conditions de confort, de qualité de projection et sonore au Méliès à Montreuil et au Kosmos à Fontenay, parfois au Cin’Hoche à Bagnolet et je trouve que pour des films comme Masculin Féminin de Godard, ou Seven Chances de Keaton, vus donc récemment, c’est quand même autre chose que de les voir chez soi. Alors que pour ce qui reste des navets, je préfère les scanner vite fait mal à la maison.

Je suis sûr que cela continue de faire hyper peur Alien , veux-tu que nous y allions ensemble pour se donner du courage ?

-

-

Ah, sinon, la séance d’Alien, c’est vendredi 28 à 20 heures, j’ai pris la place au deuxième rang de mon multiplexe (Levallois). Si tu viens, je te prends la place à côté de moi (j’ai pris la place illico pour moi : c’est une salle pas trop grande et c’est déjà bien remplis au centre de la salle, y’avait plus que les premiers rangs libre au milieu).

-

-

-

J – 128 : Je dois terriblement vieillir au point sans doute de me fossiliser de mon propre vivant. Par exemple c’est de plus en plus souvent que je constate mon désintérêt dans une exposition d’art contemporain, désintérêt qui parfois s’orne également d’un peu de mépris ou tout simplement de soupirs lassés. Je me demande cependant si je ne suis pas parvenu à mettre le doigt dessus à l’exposition annuelle du Prix Marcel Duchamp à Beaubourg sans compter que la semaine dernière une rapide promenade dans les collections contemporaines du musée, le fameux nouvel accrochage dont on fait grand cas dans le milieu de l’art contemporain, cette rapide déambulation m’avait déjà ennuyé jusqu’à l’agacement. En soi ce n’est pas grave, je peux difficilement être retenu comme un étalon du bon goût en matière d’art contemporain, un repère de bon jugement, il y aurait des limites immédiates à ce que mon jugement, lapidaire et amateur par excellence, puisse servir de boussole, en revanche je me désole, qu’en étant, a priori, une personne, qui a un vrai goût pour l’art contemporain, s’emmerde, il n’y a pas d’autres verbes, dans les expositions des derniers développements de l’art contemporain, pas toutes, mais cela arrive quand même souvent.

Ainsi cette fameuse exposition de ce qui devrait être le sang neuf de la création contemporaine, le prix Marcel Duchamp, et donc, les quatre finalistes de 2016, Kader Attia, Yto Barrada, Ulla von Brandenburg et Barthélémy Toguo.

Je ne peux m’empêcher de me navrer qu’il est devenu impossible de rentrer dans la perception de telles œuvres sans lire des textes de présentation qui sont longs comme le bras et qui décrivent par le menu toutes les symboliques qu’il convient que le visiteur décèle dans les signes d’œuvres amorphes et, sans une telle lecture, impossible, même pour un visiteur un peu aguerri tout de même, en l’occurrence, moi, qui visite des expositions d’art contemporain depuis une trentaine d’années, d’établir de liens entre l’œuvre, à première vue, et les intentions capillotractées des artistes. Ainsi quand on pénètre dans cette exposition collective, on tombe sur d’immenses jarres de Barthélémy Toguo, en porcelaine, à la façon de celles que l’on trouve à l’entrée de la plupart des restaurants chinois et dont les motifs sont le répertoire habituel de dragons et de fleurs d’orchidées, à la différence près que les jarres de Barthélémy Toguo sont immenses, plus grandes que les visiteurs qui donc ne peuvent regarder dans la jarre, et qui sont ornées de motifs, certes asiatisants, si vous me passez l’expression, mais néanmoins certains motifs sortent du lot, notamment un visage dont on comprend qu’il s’agit de celui de l’artiste et de représentations qui sont telles des constellations. Dans cette forêt de jarres hypertrophiées, en son centre, se trouve une manière de clairière, qui accueille une paillasse de carreaux blancs sur lesquels sont posées des petites formes abstraites manifestement obtenues par la pulvérisation de ces substances de rebouchage bien commode que l’on trouve dans les magasins de bricolage, et qui évoquent, lointainement des corps cellulaires, des amibes, et encore je mentionne la chose uniquement parce que j’ai déjà commencé à loucher du côté des explications sérigraphiées sur les murs de l’exposition (et je précise que c’est sérigraphié, ce que j’ai appris il y a quelques années d’un ami sérigraphe dont c’est devenu la spécialité, la sérigraphie verticale, uniquement pour sous entendre que si à moi on offrait la possibilité de sérigraphier quoi que ce soit sur un mur dans un musée, je crois que j’aurais à cœur de choisir des images qui en valent la peine, et, si je suis contraint d’en rester au texte, le texte que j’écrirais pour la circonstance aurait, je l’espère, une autre portée que celle d’explications de ce qu’il convient de voir et déceler dans les œuvres contenues dans cette grande pièce d’exposition).

Je ne doute pas que l’on puisse travailler, dans le cas présent, celui de Barthélémy Toguo, sur une thématique un peu pointue tout de même, ici une ode à la recherche scientifique en matière de SIDA, à sa grande créativité qui n’est pas rappeler celle des artistes, encore que là..., chacun voit la beauté où il veut, no problem , mais enfin il me semble que le propos peut être un peu plus critique de l’enjeu que de vaguement suggérer par des moyens tellement tellement indirects que la recherche est vertueuse et pleine d’imagination que c’en est presque de l’art. Franchement. Je n’ose imaginer la facture de réalisation d’une telle exposition pour accoucher d’un propos tellement maigre en somme.

Ce qui est embêtant dans cette première œuvre de l’exposition c’est la façon dont elle conditionne le regard du spectateur, c’est une exposition collective et donc on va retrouver des préoccupations comparables chez les trois autres artistes, et de fait l’exposition de Kader Attia est une longue explication avec une vidéo surplombante dans laquelle se succèdent des personnalités philosophantes pour donner leur point de vue sur des sujets costauds, la mort, la religion, les morts, les fantômes, le deuil, au milieu desquelles personnalités on trouve Boris Cyrulnik qui, comme à son habitude, parle d’autorité, de sa haute autorité d’imposteur, et on comprend in fine que ce parcours chargé doit servir de justification intellectuelle à une œuvre qui est assez belle en soi et qui en fait se passerait très bien du verbiage précité, mais étant fabriqué dans des matériaux peu nobles, ce sont des sortes de totems constitués de compartiments d’emballage, on sent une incapacité de l’artiste de les imposer en tant que telles sans les habiller d’un discours qui fait autorité justement, quelle curieuse conception de l’art, c’est un peu comme si Mario Merz, Yannis Kounellis ou encore Gilberto Zorio, ou même encore Josef Beuys, affichaient à l’entrée de leurs expositions un petit texte plaintif à l’adresse des visiteurs pour indiquer qu’il s’excusaient d’avoir travaillé avec du feutre, de la récupération de palissade, du bois de coffrage, du rebut, de la paille, de la graisse, etc...

Je passe sur l’œuvre assez ratée d’Ulla von Brandenburg, autrement plus inspirée en d’autres occasions, et pareillement le travail très riche d’Yto Barrada aurait pu être représenté très différemment, là aussi on louche du côté de l’explicatif et du discours de justification, dont l’œuvre se passe très bien, merci pour elles (l’œuvre et l’artiste).

Et tout ceci est en contraste assez frappant de l’exposition monographique voisine, celle de Jean-Luc Moulène, qui, elle, n’a nul besoin de se parer de quelque discours que ce soit. Les œuvres sont autonomes, nullement accompagnées d’explications et elles détiennent en elles assez de force pour requérir du spectateur une implication personnelle, un regard. Du coup, c’est une vraie respiration.

Une trentaine de sculptures sont présentées sur des socles neutres, elles se présentent dans des matériaux à la fois très différents et très contemporains, certaines œuvres semblent avoir été conçues et fabriquées brutes de fonderies c’est mal dit à l’aide d’imprimantes en trois dimensions, elles portent les stigmates du genre, présentées sur des socles, elles ont un caractère irréel, elles pourraient peser quelques grammes comme quelques quintaux. Dans un mélange qui se moque pas mal des conventions les formes, ces sculptures sont tantôt abstraites, tantôt figuratives, souvent le mélange étonnant des deux, quand elles ne sont pas la reproduction, à l’échelle un, de modules existant dans la paysage, ainsi l’assemblage d’un bas côté routier en ciment (mais est-ce du ciment ?), un de ces volumes dont on garnit les jetées pour les protéger de la violence des tempêtes ou encore un de ces modules de construction de murs de séparation, notamment de ceux qui abritent les colonies israéliennes. Ou encore une sculpture, à la forme abstraite a priori, est la rencontre, pas très subtile, mais néanmoins opérante, d’un corps féminin et d’une voiture de sport.

Il y a un vrai plaisir à cette exposition des œuvres sculptés de Jean-Luc Moulène, chaque volume interroge à propos de ses conditions d’obtention, de ses potentielles significations, nécessairement polysémiques, de ses masses propres et de leur densité, et des matériaux même ou encore de leur assemblage, ce plaisir naît, c’est une évidence, de la grande liberté de l’artiste qui ne semble ne rien s’interdire et n’obéir qu’à sa seule curiosité et ce faisant il interroge à la fois les lois du genre, sa propre motivation et donne dans la foulée des pistes inspirantes pour d’autres œuvres. Ce n’est pas rien.

Mais alors quel dommage de trouver sans cette rétrospective exposition, dans les quatre tomes d’un travail photographique du recensement, dans lequel figure les objets de grève , les objets fabriqués en Palestine , un quatrième tome de recensement de plantes sauvages poussant en milieu urbain, pas nécessairement le plus intéressant de cette série et, donc, la série des douze prostituées d’Amsterdam, douze femmes, prostituées donc, qui posent, nues, forcément nues (elles ne sont que cela aux yeux de l’artiste, une nudité mercantile, les jambes écartées, des fois que l’on n’aurait pas compris que ce sont ces sexes par lesquels vivent ces femmes, sur fond rouge, si des fois on n’aurait toujours pas compris que ces femmes sont des prostituées, que l’on identifie donc dans cette série par leurs sexes, nécessairement épilés, pour ne nous épargner aucune obscénité.

Et là on peut vraiment se demander quel était le besoin de cet artiste tellement doué finalement de produire une telle série, tellement médiocre et qui à la différence du reste de son travail ne dit rien, ne fait nullement réfléchir, et qui montre au contraire à quel point cet artiste ne recule pas devant un surcroît d’exploitation de ces femmes, pour lesquelles il ne lui suffit donc pas qu’elles soient contraintes à la prostitution ( au même titre, c’est un rappel important, et toujours nécessaire, que 96% des prostituées ), il souhaite donc les exposer davantage, et les exposer en tant que prostituées, ce dont on peut se douter qu’elles ne sont pas nécessairement fières (ce dont elles ne devraient pas rougir, les pauvres), et tout cela selon ce qui est vraisemblablement acquis au travers d’une transaction financière qui relève, quels qu’en soient les termes exacts, de la prostitution pure et simple, une forme même de méta prostitution. En cela la démarche rejoint celle d’un Andres Serrano lançant son armée d’assistants dans les rues de New York acheter les panonceaux par lesquels les mendiants et les homeless demandent la charité, pour les besoins d’une vidéo dans laquelle la pauvreté des uns devient la décoration des autres ( ►http://www.desordre.net/blog/?debut=2014-01-12#3065 ).

Jean-Luc Moulène, en quoi cette œuvre est-elle indispensable dans un corpus par ailleurs magistral ? Quel est votre droit supérieur de la produire ? Bref, qu’est-ce que vous branlez ?

Exercice #60 de Henry Carroll : Photographiez un mot de manière à en changer le sens.

Ce matin regardant en l’air je remarque, pour le photographier, le mot Pain, en lettres immenses, de l’enseigne de la boulangerie industrielle, qui se détache sur un ciel gris. Et reculant pour le cadrer moins serré, je me cogne violemment la tête à l’angle d’un auvent. C’était donc à comprendre en anglais. Douleur. Bel exemple de faux-ami. (Extrait du Bloc-notes du Désordre )

-

J – 138 : Aujourd’hui j’ai décidé que j’allais faire une petite séance de défonce de portes ouvertes. Clint Eastwood. Cinéaste de droite, et révisionniste. Son dernier film. Sully . Film de droite jusque dans son esthétique. Vous voyez la démonstration ne devrait pas poser trop de difficulté.

Et du coup on peut même se poser la question de savoir ce que je pouvais bien faire dans une salle de cinéma pour voir le dernier film de Clint Eastwood, qui plus est avec ma fille cadette, la merveilleuse Adèle, qui mérite sans doute mieux, dans son parcours de formation, notamment au cinéma. De même que j’avoue une prédilection tout à fait coupable pour les films de James Bond, je dois reconnaître que j’aime par-dessus tout le film de catastrophe aérienne, même quand ils sont assez mauvais et j’en rate peu et du coup je peux dire qu’ils sont généralement unanimement mauvais, les pires étant souvent ceux de détournements d’avions avec sauvetage héroïque par des troupes d’élite, autant vous dire que ceux-là ne sont pas mes préférés. Expliquer pourquoi mon goût cinéphile est aussi déplorable, s’agissant des films de James Bond, est assez embarrassant, cela a beaucoup à voir je crois avec une certaine scène du premier James Bond dans laquelle on voir Ursula Andres sortir de l’eau dans un bikini blanc fort chaste à l’époque, complètement ravageur du point de vue de ma libido naissante, pré-adolescent, en colonie de vacances à Villars de Lans, le film projeté avec un vrai projecteur, sur un drap tendu dans la salle de ping-pong, la plupart d’entre nous assis parterre. Pour ce qui est des films de catastrophe aérienne, c’est un peu moins honteux, cela a à voir aussi avec un souvenir d’enfance, mais d’un tout autre ordre. Mon père était ingénieur en aéronautique, et il est arrivé, plus d’une fois, quand nous étions enfants, mon frère Alain et moi, qu’il soit appelé, c’était souvent le soir, au téléphone à la maison, pour conseiller à distance des équipes techniques ou carrément remettre son pardessus et sa cravate et repartir au travail faire face à des situations, dont il lui arrive aujourd’hui de parler plus librement et qui n’avaient rien de simple apparemment, certaines sont assez cocasses comme l’histoire de cette vieille dame qui avait été mal aiguillée, en partance dans un vol pour la Côte d’Ivoire et qui au bout d’une douzaine d’heures de vol s’étonnait auprès d’une hôtesse de n’être toujours pas arrivée, indocte qu’elle fut qu’elle était en fait sur le point de se poser à Singapore. D’autres anecdotes sont sans doute moins plaisantes. Un soir, nous regardions en famille un film dont je viens de retrouver le titre en faisant la rechercher suivante, « film de catastrophe aérienne » + « Burt Lancaster », il s’agit donc d’ Airport , film de 1970, dont de nombreuses scènes se passent dans la tour de contrôle d’un aéroport aux prises avec une situation de crise et dans lequel film un personnage se tourne vers le personnage interprété par Burt Lancaster, « et maintenant qu’est-ce qu’on fait Chef ? » Et mon frère Alain, rarement en manque de répartie, avait répondu : « On appelle De Jonckheere ». Les films de catastrophe aérienne vus à la télévision en famille avaient pour moi cet éclairage particulier que de temps en temps, ils faisaient sourire mon père qui commentait gentiment que certains situations étaient hautement improbables. Bref, je garde pour le souvenir d’Airport de George Seaton, 1970, comme pour celui de ces soirées de télévision familiales lointaines, une prédilection étonnante, eut égard à mon rapport assez critique en général à propos des films de fiction, donc, pour les films de catastrophe aérienne.

Les films de catastrophe aérienne sont unanimement mauvais, j’aurais bien du mal à en sauver un dans le genre, peut-être le Vol du Phenix de Robert Aldrich avec James Stewart, mais ce n’est pas non plus un chef d’œuvre, mais le récit est assez étonnant.

Et donc Sully de Clint Eastwood. Avec Adèle en plus. La honte.

Depuis une dizaine d’années Clint Eastwood réécrit la grande narration performative et nationale des Etats-Unis, ne se contenant d’ailleurs pas toujours de réécrire avantageusement l’histoire de son pays, puisque son récit d’Invictus fait l’éloge inconditionnel de Nelson Mandela et voudrait nous faire croire que la nation multicolore sud africaine s’est bâtie sur la victoire des Bocks sur les All Blacks , comme c’est mignon, comme c’est loin de la réalité et comme surtout ce passe sous silence la pieuse tricherie du bon Mandela ( ▻http://www.desordre.net/blog/?debut=2010-05-02#2487 ), pareillement le récit d’American Sniper est à gerber, qui, même s’il frôle par endroits à quel point quelques soldats américains auront laissé des plumes dans cette guerre d’Irak du fils, continue de remarquablement regarder ailleurs quand il s’agirait de considérer le martyr de la population irakienne, mais que voulez vous Clint Eastwood il est américain, à ce titre, il pense que les éléments de sa nation ont des droits supérieurs et valent mieux que les habitants d’autres pays, pensez s’il va se pencher sur la souffrance d’un pays du tiers Monde même si ce dernier est pétrolifère, il est au contraire plus urgent de construire une statue de commandeur à un gars de chez lui, probablement con et inculte comme une valise sans poignée, mais très doué pour ce qui est de dégommer des Irakiens à distance, aussi con que soit ce type il est aux yeux de Clint Eastwood et d’une nation de lavés du bulbe l’homme providentiel, concert de klaxons à ses funérailles, pauvre type providentiel, pauvres types qui klaxonnent.

Sully donc, surnom de Chesley Sullenberger admirable commandant de bord qui en janvier 2009, avec une maestria et un sang-froid, un peu hors du commun tout de même, a réussi à amérir sur l’Hudson alors qu’il venait de décoller de La Guardia et quelques minutes plus tard, de perdre les deux moteurs de son airbus A320, d’où la nécessité de se poser, mais, las, aucune possibilité d’aller se poser sur une piste voisine. Cette catastrophe aérienne évitée, les 155 passagers de ce vol, de même que le personnel de bord tous sauvés, par ce geste extraordinaire de Chesley Sullenberger, quelques jours plus tard, le maire de New York lui remet les clefs de la ville et quelques jours encore plus tard il est invité à la première cérémonie d’investiture de Barak Obama, c’est vrai qu’après les huit années catastrophiques de Bush fils, on pouvait y voir un signe prometteur, on remarque d’ailleurs que Clint Eastwood en bon républicain crasse de sa mère coupe bien avant.

Bon c’est sûr avec un miracle pareil, vous avez un film. Encore que. L’incident en lui-même et le sauvetage, c’est suffisamment répété dans le film, ne durent que 208 secondes, le sauvetage des passagers ayant ensuite trouvé refuge sur les ailes de l’avion, une vingtaine de minutes, du coup évidemment, il faudra recourir à quelques artifices du récit, surtout en amont, le coup des trois passagers qui attrapent leur vol in extremis, le gentil commandant de bord qui connait tout le monde à La Guardia, même la vendeuse de sandwichs pakistanaise, et ensuite en aval, la célébration du héros, foin du miracle trop rapide pour le cinéma, en brodant un peu, vous l’avez votre film.

C’est sans compter sur la volonté dextrogène du Clint Eastwood républicain de sa mère, il ne suffit pas que l’avion se soit posé, que les passagers soient sauvés, Sully est un homme providentiel et si vous n’aviez pas compris que d’aller poser son coucou sur les eaux glacées de L’Hudson en janvier était miraculeux, on va vous le montrer et vous le remontrer, un certain nombre de fois, quatre ou cinq fois si ma mémoire est bonne, et comme on peut douter que vous ayez vraiment compris que Sully il a vraiment été très fort, on vous montre aussi, cela aussi répété trois fois, ce qu’il aurait pu se passer s’il n’avait pas été assez fort, c’est-à-dire, l’avion aller se cracher sur les banlieues denses du New Jersey, sauf que ces dernières étant peu photogéniques, on dira que c’était l’Hudson River ou le sud de Manhattan et là autant vous dire que cela claque visuellement, et des fois que vous n’ayez toujours pas compris que cette scène est un remake d’un truc qui s’est déjà produit au même endroit un certain 11 septembre, dont la moitié des Américains seulement sont capables de savoir que c’était celui de l’année 2001 — ils savent juste que c’est nine-eleven comme ils disent —, on n’est pas aidé avec un public pareil, pas étonnant que le vieux Clint Eastwood républicain de sa maman il soit un peu obligé de souligner certains passages trois fois en rouge, bref si vous n’aviez pas suivi que c’était à cela que cela faisait référence, vous aurez une scène qui vous dira que oui, un tel miracle à New York cela fait du bien, qui plus est un miracle aéronautique. Bref du lourd, du charpenté, des câbles d’amarrage pour ficeller le récit. Vous avez compris que Sully c’était un héros ? Un type providentiel ? C’est bon je n’insiste pas ?

Ben Clint Eastwood, républicain, je crois que je vous l’ai déjà dit, qui aime croire à la providence des grands hommes du cru, il ne voudrait pas non plus que vous ignopriez qu’en plus le héros, on l’a emmerdé vous n’avez pas idée, parce que voilà quand même on se demandait si à la base il n’aurait pas commis un erreur de jugement et que si cela se trouve, en fait, il aurait très pu aller poser son coucou sur la piste de Newark dans le New Jersey tout juste voisin et que là quand même, en choisissant un terrain aussi défavorable et risqué il a quand même pris un sacré pari, un pari à 155 âmes. Alors à la commission d’enquête, ils ont peut-être été un peu tatillons, blessants, peut-être, envers le héros national en tentant de lui opposer que certes l’histoire se finit bien encore que le zingue qui a dû coûter un bras, ben il est au fond de l’eau, sans doute pas réparable. A vrai dire, c’est possible, je n’en sais rien, je m’en fous un peu même. Je note aussi au passage que Clint Eastwood de la providence républicaine dans cet endroit du film commet surtout le plagiat assez éhonté d’un très mauvais film, Flight de Robert Zemeckis, et que si cela se trouve c’est avec cette enquête prétendument interminable qu’il comble et qu’il meuble, là où le récit dans sa durée originale n’est peut-être pas suffisant pour tenir le film entier, même répété à l’envi. A vrai dire je ne connais pas bien l’histoire et ma curiosité n’est pas si grande, moi ce que j’aime dans les films de catastrophe aérienne, ce sont les scènes d’avion — et là j’ai bien aimé, faut avouer, la scène avec les deux F4 au dessus du Nevada, mais je m’égare —, il y a sans doute eu une enquête, elle a peut-être été un peu pénible, ce n’est même pas sûr, elle est présentée dans le film comme un péché de l’adminsitration, pensez, Clint Eastwood de sa maman, il a appelé à voter Trump, alors pensez si effectivement il va faire les louanges de quelque administration que ce soit, ce que je sais, et que le film ne dit pas c’est que la semaine suivante, le Chesley Sullenberger il était l’invité de Barack Obama pour sa première investiture à la Maison Blanche, de là à penser qu’il n’avait pas beaucoup de raisons de s’inquiéter sur la suite de la fin de sa carrière...

Et, finalement, ce n’est pas tout, il y a une chose qui est entièrement passée sous silence dans ce film, dans l’après accident, plutôt que de passer des témoignages, genre télé-réalité de passagers miraculés pour entrelarder le générique, Clint Eastwood s’est bien gardé de nous dire que Chesley Sullenberger, son Sully donc, avait, en fait, intelligemment profité de son quart d’heure warholien pour attirer l’attention du Sénat américain sur les dangers de la dérégulation aérienne aux Etats-Unis, les mauvaises pratiques de la formation des jeunes pilotes et la dépréciation alarmante de la profession (c’était une chose que j’avais lue je ne sais plus où, et dont il me semblait aussi l’avoir vue dans un film, Capitalism, a love story , de Michael Moore, cinéaste dont je ne pense pourtant pas le plus grand bien, mais, vous l’aurez compris, pas autant de mal que Clint Eastwood).

En fait ce que cela m’apprend, c’est que cette érection de l’homme providentiel m’est insupportable, on l’a bien compris, surtout envers et contre toutes les logiques collectives pourtant possibles, c’est le principe de tout programme de droite, se goberger pendant que cela dure et quand cela ne dure pas, ne plus avoir d’autres alternatives que d’attendre que l’homme providentiel — comme Roosevelt a su le faire en insufflant un peu de communisme dans le moteur capitaliste, ce qu’Obama n’a pas su faire, non qu’il n’ait pas nécessairement essayé d’ailleurs, pourtant, comme le montre Laurent Grisel, dans son Journal de la crise , ce qui marche dans le capitalisme c’est le communisme —, ne sauve la situation pour pouvoir de nouveau se goinfrer, sans comprendre que l’on ne peut pas toujours compter sur les hommes providentiels, parce qu’ils n’existent pas davantage que le père Noël et pas davantage que James Bond.

Alors si je peux promettre raisonnablement que je n’irai plus jamais voir un film de catastrophe aérienne, cela va me coûter davantage avec les films de James Bond, la faute à Ursula.

Exercice #53 de Henry Carroll : Utilisez le flash pour capturer l’énergie d’une fête

-

Faire Phénix

▻https://lundi.am/Faire-PhenixL’art dit politique est une terrible erreur. Quel art ne l’est pas ? Il y a dans les montagnes de pneus d’Hirschhorn le contraire de ce qu’il prétend dire. Il flatte l’esthétique révolutionnaire, brasse des discours. Mais il n’allume pas le feu, il l’écarte.

-

Sur le même sujet, mes modestes contributions : à propos de Thomas Hirschhorn, ►http://www.desordre.net/blog/?debut=2014-05-25#3075

a propos de l’exposition Soulèvements au jeu de paume et à propos de Ai Wei Wei (to hell) : ►https://seenthis.net/messages/461146

-

-

Le Phallus et le Pas tout, ou le zizi et la zézette

▻https://www.kisskissbankbank.com/le-phallus-et-le-pas-tout-ou-le-zizi-et-la-zezette

▻https://www.youtube.com/watch?v=tgBA_m_lwzI

#psychanalyse #crowdfunding-

Le précédent film de Sophie Robert:

▻https://www.dailymotion.com/video/x16d4fv_le-mur-ou-la-psychanalyse-a-l-epreuve-de-l-autisme_school

▻https://dai.ly/x16d4fvCe film s’est répandu de façon virale dans le monde entier en quelques jours. Un mois plus tard, trois psychanalystes lacaniens (Eric Laurent, Esthela Solano-Suarez, Alexandre Stevens) ont intenté une procédure en urgence pour faire censurer le film. Dans un premier temps, ils ont été suivis dans leur demande par le TGI de Lille.

Deux ans plus tard, la cour d’appel de Douai a totalement réhabilité mon travail, libéré le MUR et débouté les 3 psychanalystes lacaniens de toutes leurs demandes ; les condamnant à me verser une provision de dommages et intérêts à valoir à l’issue d’une nouvelle procédure, pour réparation du préjudice moral et financier. Les trois psychanalystes à l’origine de la tentative de censure du film « Le MUR » ne se sont pas pourvus en cassation.

La censure du film « le MUR » pendant deux ans a stoppé net sa diffusion et surtout l’exploitation de la trilogie documentaire, dont le « Phallus et le Pas tout » est le premier volet, et dont « Le MUR » constituait un produit d’appel. En revanche elle a renforcé l’intérêt des journalistes qui se sont emparés de l’affaire, bien au delà des cercles de l’autisme. Jusqu’au New York Times !

-

-

Puisque @mona m’y pousse, je signale cette chronique à propos de cette saloperie de Mur de cette fausse réalisatrice, fausse journaliste, fausse productrice sans doute aussi :

►http://www.desordre.net/blog/?debut=2011-12-11#2939

De la même façon, la décontextualisation des concepts fonctionne à bloc. Dites le mot phallus dans trois circonstances, devant une assemblée de psychanalystes, dans la rue et dans une caserne, le même mot risque d’éveiller des images assez différentes dans l’esprit des interlocuteurs de ces trois contextes. Dans le cas qui nous occupe, lorsque Laurent Danon-Boileau ou Geneviève Loison parlent de phallus, ils ne peuvent pas savoir prospectivement que le public de leurs propos entendra « grosse bite ». En substance, la psychanalyse étrangement accouplée avec la psychiatrie dans ce film, c’est le Mal. Les psychanalystes étant au mieux des allumés et des illuminés se gargarisant de formules choquantes, « l’inceste maternel », « l’enfant-phallus » et j’en passe, de telles formules prises en dehors de leur contexte psychanalytique ayant tôt fait de de mettre les rieurs dans son camp. J’imagine qu’il serait inaudible pour ces évangélistes comportementalistes de leur rappeler que psychiatrie et psychanalyse sont des disciplines mitoyennes mais non strictement superposables, cela demanderait sans doute de trop à des esprits qui se satisfont vite de la stigmatisation à la fois de la psychanalyse — dans le jargon des parents d’enfants autistes passés du côté obscur du comportementalisme on dit la « psycacanalyse » — et par extension des intellectuels.

Avec le recul, relisant, je me dis que putain j’avais la pèche alors. Je serais bien incapable aujourd’hui d’écrire une telle chronique. Sans compter que je suis contraint de constater que les psychologues pour chiens, ce n’est pas une surprise, sont en train de gagner la bataille du lobby, ainsi la proposition de loi de Fasquelles qui sera débattue devant l’Assemblée et qui promet tout de même de poursuivre pénalement les psychanalystes qui prendraient en charge des personnes autistes.

C’est d’ailleurs étonnant comme impensé. Une personne autiste ne peut, dans l’optique des psychlogues pour chien, n’être qu’autiste , elle ne peut être considérée comme sujet AVANT d’être autiste.

Je me console, comme je peux, en me disant qu’un certain jeune homme cher à mon coeur, a pu cheminer jusqu’ici, et quel parcours !, en étant épargné de ces méthodes de psychologues pour chien.

-

merci @philippe_de_jonckheere

Un petit détour pour vérifier que « la » psychanalyse, ça n’existe pas

Mort de François Roustang, psychanalyste

▻http://www.lemonde.fr/disparitions/article/2016/11/28/mort-de-francois-roustang-psychanalyste_5039752_3382.html -

Vous allez rire, je suis invité à un débat à propos de la scolarisation des enfants autistes dans ma ville samedi suite à la projection d’un pseudo film de cette manipulatrice, en sa présence, je crois que je vais m’éviter un ulcère et ne pas y aller.

-

Une alternatives à l’ulcère, c’est de ne pas garder la tension en soi, par ex, le vomiting (faut de l’entrainement).

-

Yen a quand même des bien gratinées :

-

@rastapopoulos Oui, quand tu utilises les méthodes de montage de cette réalisatrice tu peux faire dire n’importe quoi à n’importe qui.

-

Ah et cc @bug_in bien sûr :)

-

@colporteur Je peux aussi choisir de ne pas me départir de mes habitudes du samedi, yoga le matin et travail dans le garage l’après-midi (et de cette façon combler mon retard dans la série #qui_ca).

Avec l’âge je commence à trouver fatigants les débats à l’issue de projections de films, parce que dès que tu commences à tenter d’argumenter que le film qui vient d’être projeté est, ne serait-ce que perfectible, tu te prends toute la salle contre toi, la salle est toujours du côté du film, quel que soit le film. Là j’ose pas imaginer. Et puis, sur le sujet, notre hôte de ce fil de discussion (@supergeante) en sait quelque chose, je ne suis pas calme, bien trop ému (et donc finalement assez con).

-

J’aurai plutôt tendance a dire que ce sont des (pas tous, j’en connais) psychanalystes qui disent n’importe quoi.

La discipline n’ayant pas de cadre expérimental, ni « disciplinaire » ils ont déjà du mal a s’entendre sur les mots. Sans parler des « maux » sans vouloir faire du lacanisme.

Pour ceux qui est de l’autisme, souvent pour la psychanalyse ça revient a dire que c’est la faute de la mère : emballer c’est peser. Es ce que ça, c’est considérer le sujet en premier ?

Quand a la réduction lyrique du comportementalisme aux travaux de pavlov (et son chien, on aura compris) qui dates du début des sciences psychologiques, heureusement qu’il y a eu d’autres travaux entre temps et que l’on considère une progression possible, et toujours discutable. Les TCC ne considère pas les gens comme des phénomène a mettre en boite, c’est précisément (en tout cas aujourd’hui) par respect de l’individu et de ses choix personnels, que les TCC se contentent de parler de leur comportements, que les intentions sont discutés, qu’une confrontation entre ce que l’on veux, ce que l’on fait est mise en avant etc.

L’avantage final étant une possibilité d’évaluation scientifique de la méthode, que la psychanalyse a souvent refusée. -

-

-

Je m’interroge sur la signification d’une exposition intitulée Soulèvements , dont le thème est donc celui de la révolte ou de la révolution, laquelle se tient au Jeu de Paume, c’est-à-dire dans un lieu porteur d’une symbolique émancipatrice — n’est-ce pas au Jeu de Paume que le Tiers Etat a prêté serment, en 1788, de ne pas se dissoudre avant d’être effectivement convoqué par le Roi —, aujourd’hui le lieu d’une institution culturelle d’Etat, la signification d’une exposition qui fait la part belle aux représentations du soulèvement notamment contre le joug social, dans l’accession à la violence notamment, et le tout est servi par une muséographie à la fois érudite et polissée, tout en revendiquant que le thème soit d’actualité, si c’est celui du soulèvement, oui, indéniablement si celui de ses représentations, je ne sais pas s’il est d’actualité tant justement je doute beaucoup que ce qui tient de la volonté du soulèvement actuel ne semble pas avoir encore rencontré le désir de quelques artistes de se poser la question de ce soulèvement, d’un côté l’absence de génie ou de talent dans des assemblées constituées spontanément et peu d’enflammées, créations graphiques dérisoires quand ce n’est pas littéralement suivistes d’une certaine idée mercantile de la communication visuelle, de l’autre des artistes officiels habitués à quelques moyens et à leur maniement et qui, justement, dans la pleine disposition de tels moyens ne semblent pas très désireux de s’éloigner des institutions qui paraissent surtout garantir leur confort. (►https://seenthis.net/messages/461146 )

Alors oui, cela fait toujours plaisir de revoir les films tracts de Jean-Luc Godard, les séquenceurs des ateliers animés par Chris Marker en mai 68, cela procure un vrai plaisir esthétique de voir tout ceci dans le voisinage d’encres d’Henri Michaux ou même de photographies des élevages de poussières de Man Ray, ou encore de regarder sous un drap un daguérotype des barricades de la Commune, tout cela très bien, mais dans quel ordre, dans quelle rigueur muséographique qui paraît surtout étouffer toutes possibilités de débordement d’une œuvre sur une autre, qui place à égale valeur une œuvre authentiquement révolutionnaire ou révoltée, à côté d’une photographie d’Henri Cartier-Bresson parti en reportage à l’école des Beaux-Arts en mai 1968, quelle sagesse, quel détournement finalement et enfin, quelle domestication ! Et c’est d’autant plus étonnant en fait de la part de Georges Didi-Huberman qui avait su être tellement créatif à Tourcoing et au Palais de Tokyo pour présenter un collage d’une très grande vigueur pour son exposition des Nouvelles histoires de fantômes , c’est dire la mesure de la déception à la visite de cette exposition proprette et tellement didactique qui serait presque un manuel contre révolutionnaire, qui dans un premier temps, sous couvert d’une certaine poétique qui n’est pas sans regarder du côté de Face à l’insoutenable d’Yves Citton et notamment cette notion de révolte par le geste, s’emploie à rechercher dans les formes qui précèdent les grandes révoltes le grain même de la révolution, un peu à la manière d’une prévision météorologique, pour, ensuite, documenter avec un vrai souci d’exégèse presque, les répressions et les échecs historiques du soulèvement. Et étant donné le public, a priori, d’une telle exposition, il est légitime de se demander si le but presque recherché d’une telle exposition n’est pas celui de rassurer s’agissant des soulèvements, les dynamiques sont scrutées comme pour les déceler en formation et les répressions sont documentées comme pour édifier et refroidir, ou, donc, rassurer, rassurez-vous braves gens, ça ne finit presque jamais bien.

Une telle façon de faire aboutit au résultat facile à deviner, les éléments de la révolte sont sous cloche, on peut les voir et les écouter, mais pas les toucher, on peut en contempler la beauté sans danger comme on se régale de la fourrure du tigre en étant abrité de ses griffes, les poisons du soulèvement sont parfaitement cernés dans des contenants eux-mêmes protégés, ainsi un exemplaire de la revue Tiqqun est dans un vitrine, comme, finalement, on exposerait un exemplaire original de la première édition de Mein Kampf dans une exposition à propos de la destruction des Juifs d’Europe, cela devient un fétiche — un jour il faudra qu’on m’explique quelle est la valeur d’une telle pièce dans une telle exposition, le livre fermé, intouchable, et pourquoi le même livre ne peut pas être accessible en bibliothèque ou en librairie et être lu pour ce qu’il est, un objet historique, et non en faire, un fétiche ce qui le rend infiniment plus dangereux, je dois dire que je n’ai jamais compris pourquoi on faisait de la sorte. Quant à la librairie de l’exposition, certes on y trouve de nombreux livres de la Fabrique parmi lesquels L’insurrection qui vient du Comité invisible, mais pas À nos amis des mêmes. Et le catalogue de l’exposition, qui a l’air très bien fait, est à un prix pas très révolutionnaire de 50 unités de monnaie européenne, ce qui est, faut-il le préciser, assez cher pour une exposition collective.

Certes l’exposition des Soulèvements n’est pas l’encanaillement des installations de Thomas Hisrchorn ( ►http://www.desordre.net/blog/?debut=2014-05-25#3075 ) mais cela reste décidément très propret dans sa présentation. Et donc un peu cher d’accès.

Exercice #18 de Henry Carroll : Vous êtes Elvis, quelle est votre dernière photographie

Question stupide, réponse...

-

Raymond Depardon voit la France en caravaning – L’image sociale

▻http://imagesociale.fr/3222LesHabitants_Depardon2016Au sortir de la séance, l’image qui vient à l’esprit est celle du célèbre article de Pierre Viansson-Ponté, “Quand la France s’ennuie”, symbole de la myopie d’un diagnostic incapable d’apercevoir les tensions d’une société qui prépare mai 68. Projeté depuis le 27 avril, le #film Les Habitants de Raymond Depardon s’est installé dans le contexte de Nuit Debout, des manifestations contre la loi El Khomri et d’une violence rarement atteinte dans l’espace public. Pas de chance, le cinéaste dans sa caravane n’a vu qu’affaires de famille, peines de cœur et conciliabules amicaux – pas l’ombre d’une crise sociale ou d’une interrogation politique.

-

ça va plaire à @philippe_de_jonckheere (je dis ça j’ai rien dit)

-

Je sens que ça va être le film préféré de @philippe_de_jonckheere pour 2016.

-

-

-

@reka @rastapopoulos Touché en anglais dans le texte. En ce moment je tente de synchroniser d’aller aux toilettes au moment de la bande annonce chaque fois que je vais au cinéma, voir tout à fait autre chose, le bois dont sont faits les rêves de claire Simon par exemple ( ▻http://seenthis.net/messages/489854 ).

Je ne sais plus où j’ai lu cela, mais dans un entretien croisé avec Claudine Nougaret, la compagne assistante monteuse de l’Oncle-Raymond-de-la-qualité-française, expliquait que c’était le film féministe de son Raymond. Cela venait de cette femme dont tout le monde ignorait l’existence et qui pourtant avait largement contribué dans l’ombre à l’oeuvre du grand homme.

Quant à cette France éternelle vue depuis une caravanne d’un modèle des années septante, que dire, sinon que c’est à gerber, comme désormais tout ce que fait ce type.

Du coup, lassé, et pas envie d’argumenter plus que ça, je vous ressors les deux dernières chroniques sur le bonhomme.

A propos de la France rance

►http://www.desordre.net/bloc/a_quoi_tu_penses/voyages/20101015.htm

Et celle-ci à propos de la « grande » exposition de Depardon en Arles en 2014 :

-